En un portal sin salida, con la débil luz de

una farola iluminando tus pies, demasiado ebria como para entenderlo. Pero allí

en tus venas corría el terror, temblaban tus piernas a causa del miedo, capaz

de sentir la pesada oscuridad y el más angustioso de los horrores jamás

imaginados.

Rostros, tantos que no podías contarlos,

reían, jugaban, burlaban y sus irritantes y tenebrosas voces se clavaban en tus

oídos y en tu memoria como dardos, como balas que ya no sacarías de allí nunca.

Parecía que a cada segundo que se multiplicaban. Te tocaban pesadamente,

primero el cabello, casi arrancándolo, rápidamente las prendas, y tu

inmensamente asqueada solo eras capaz de preguntarte por qué lo hacían, por qué

no se iban y te dejaban con tu vida. Tratando de sobrevivir, te movías alejándolos,

pero tu estado de embriaguez no te permitía hacer mucho, impidiéndote pensar

que saldrías viva de aquello. Manos, muchas manos alrededor de tu cuerpo,

cubriendo cada centímetro de piel, ni siquiera podías pensar en cómo te

quitaban poco a poco la dignidad, apropiándose de ti y no podías sentirte más

sucia, más aterrada. Apartabas con brusquedad, pero la razón te recordaba a

cada segundo que eso solo podía llevarte a la muerte, como a tantas otras. Pedías

angustiosamente que pararan, pero ellos seguían divirtiéndose con tu cuerpo,

como si fueras un puñetero juguete, materia prima. Tu pedías cada vez más alto

que te soltaran, mientras el pánico te impedía entender lo que decías, cada vez

más asustada, sin ningún tipo de ayuda, sola y abandonada a tu suerte en un portal,

no había nadie que pudiera gritar por ti, que pudiera pedir ayuda por ti, solo oscuros

rostros sin cara que te arrancaban la ropa. Una contra un millón, un millón de monstruos

sin alma alguna, sin perdón en esta vida, condenados al infierno. Un millón de monstruos que te oían gritar casi

sin voz, desesperada, que pararan, que se detuvieran, pero nadie respetó a tu

alma, que desnuda en un portal, se desgarro en un grito de horror,

descosiéndose célula a célula entera, en trescientos pedazos que caían al suelo

o volaban por los aires como si una bomba acabara de explotar en tu estómago,

rota en una milésima de segundo por rostros que no eran personas, rostros que

eran pesadillas. ¿Cuándo iba a parar? ¿Cuándo iban a dejarte marchar o morir? Mientras

todo tu interior era brutal y agonizantemente destruido, convertido en cenizas

ardiendo, con la incertidumbre de si acabarían allí contigo, más de lo que ya

lo estaban haciendo.

Pero tu confiabas en la justicia, esa que juró

cuidarte cuando aquel infierno pasara, esa que en lugar de cumplir su palabra te

dio la espalda, volviéndote a dejar sola en aquel mísero y sucio portal, a causa

del cual habías perdido el sueño, gritándote que tú eras culpable de tu propia

agonía y la destruición que corría por tus venas. Y en lugar de ser justicia,

la justicia fue esa noche de pánico y miedo otra vez. Fue esos rostros, fue esos

gritos de ayuda al aire, fue esa soledad.

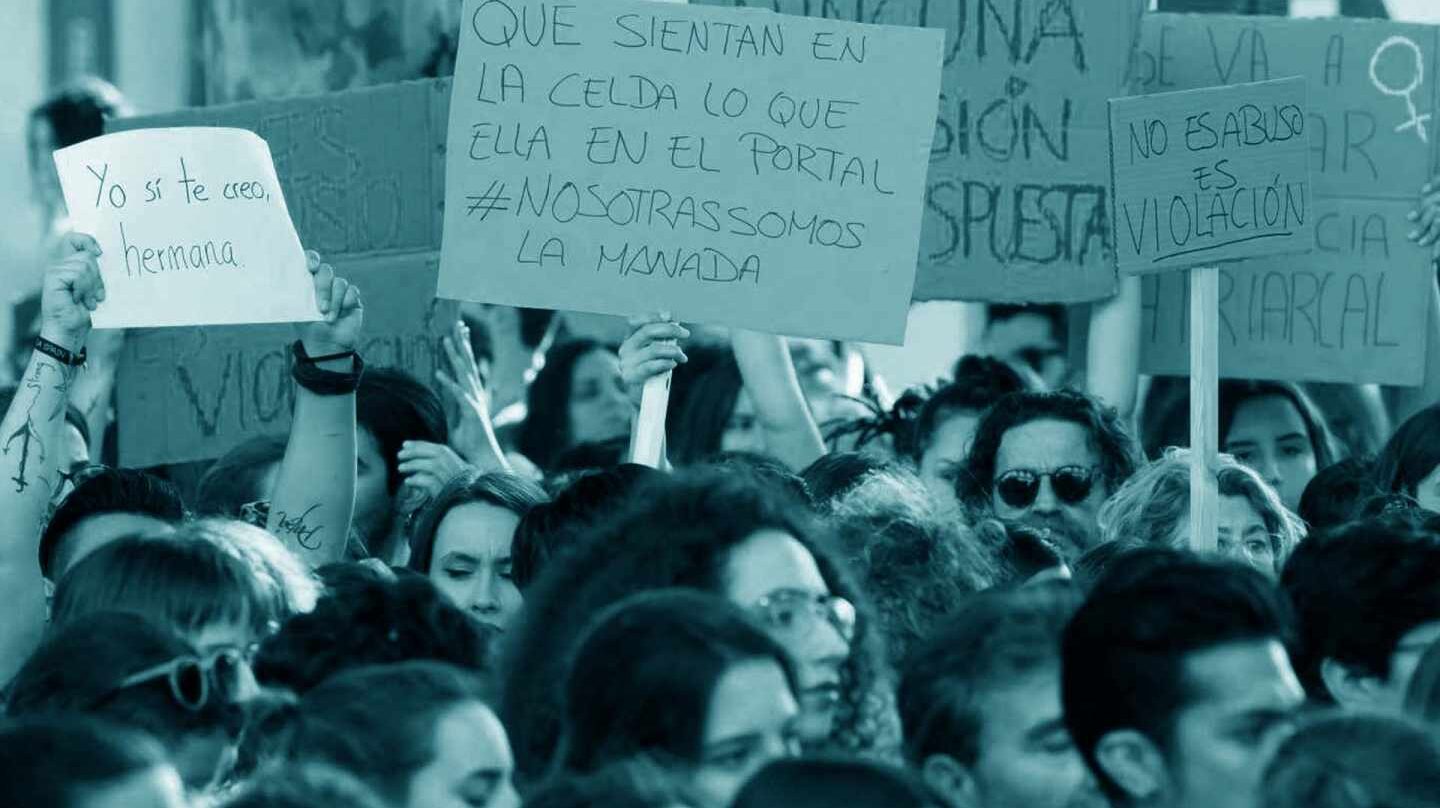

La justicia no te hará justicia, pero te la

hará el pueblo, que anoche gritaba por las calles a pleno pulmón por ese

asesinato que han cometido a un miembro de nuestra familia, por esa valentía

que han quitado a una de nuestras heroínas y por ese infierno que han instalado

en el corazón una hermana. Anoche no estabas sola, estabas conmigo. Anoche no

estabas rodeada de rostros, estabas rodeada de almas. La justicia no te hará

justicia, pero te la hará el pueblo.

La justicia no te hará justicia, pero te la

hará el pueblo, que anoche gritaba por las calles a pleno pulmón por ese

asesinato que han cometido a un miembro de nuestra familia, por esa valentía

que han quitado a una de nuestras heroínas y por ese infierno que han instalado

en el corazón una hermana. Anoche no estabas sola, estabas conmigo. Anoche no

estabas rodeada de rostros, estabas rodeada de almas. La justicia no te hará

justicia, pero te la hará el pueblo.

Comentarios

Publicar un comentario